【香港教育大學人文學院專輯】

數碼浪潮席捲全球,以至各行各業都對兼備數碼素養與創新能力者求賢若渴,文化領域也不例外。為配合職場對新世代人才要求的轉變,香港教育大學(下稱「教大」)人文學院推出全新的「數碼中國文化與傳意榮譽文學士」課程,把傳統中國語言及文化的深厚基礎,與人工智能、虛擬現實、大數據分析等新興技術結合,協助學生掌握語言與文化等核心價值的同時,也能靈活運用不同的數碼工具,在競爭激烈的職場及營商環境中發揮裕如、展現優勢,成就更多元的事業路!

數碼科技革新學習模式 傳統語言文化教育迎新挑戰

「科技不是用來取代人類,而是輔助人類的工具。雖然未來世界充滿未知,但若透過自己的理解去解釋問題,形成獨特的觀點,這是AI無法取代的能力,也正是個人的核心競爭力。」—教大人文學院院長陳錦榮教授

教大人文學院院長陳錦榮教授

數碼科技迅猛發展,學習模式亦隨之轉變,傳統語言與文化教育正迎來前所未有的機遇與挑戰。現今學生不再局限於課堂學習,而是透過電子平台與應用程式進行個性化學習,按自身需求調整學習步伐,提升學習效率。這股變革亦推動教學模式創新,促使教育機構重新審視課程設計,確保學生在掌握語言與文化的同時,也能靈活運用數碼工具,適應未來社會的變化。此外,過去依賴官方媒體發佈內容,如今人人可透過社交平台分享文化,推動內容更多元。

在中國語文及文化教育表現優秀的教大人文學院亦因應市場變化,持續優化相關範疇的教學,並推出「數碼中國文化與傳意榮譽文學士」課程,將數碼元素融入教學,確保學生能掌握語言知識的同時,亦具備應對數碼時代挑戰的能力。除了語言能力的培養,課程亦強調批判性思維與文化素養,讓學生能夠運用科技輔助學習,從而提升自身競爭力。課程更讓學生掌握新媒體技術與數碼創作能力,並透過獨立思考與創意表達,將傳統文化轉化為具時代感的內容,確保其在數碼時代繼續流傳與發展。

新本科課程:結合語言、文化與科技 回應職場所需

「人文學院全新本科課程『數碼中國文化與傳意榮譽文學士』,致力讓學生深入理解語言及文化的核心,再結合科技不斷創造、尋求突破,以應對快速轉變的世界,在未知中清晰自己的方向。—「數碼中國文化與傳意榮譽文學士」課程主任延晶博士

「數碼中國文化與傳意榮譽文學士」課程主任延晶博士

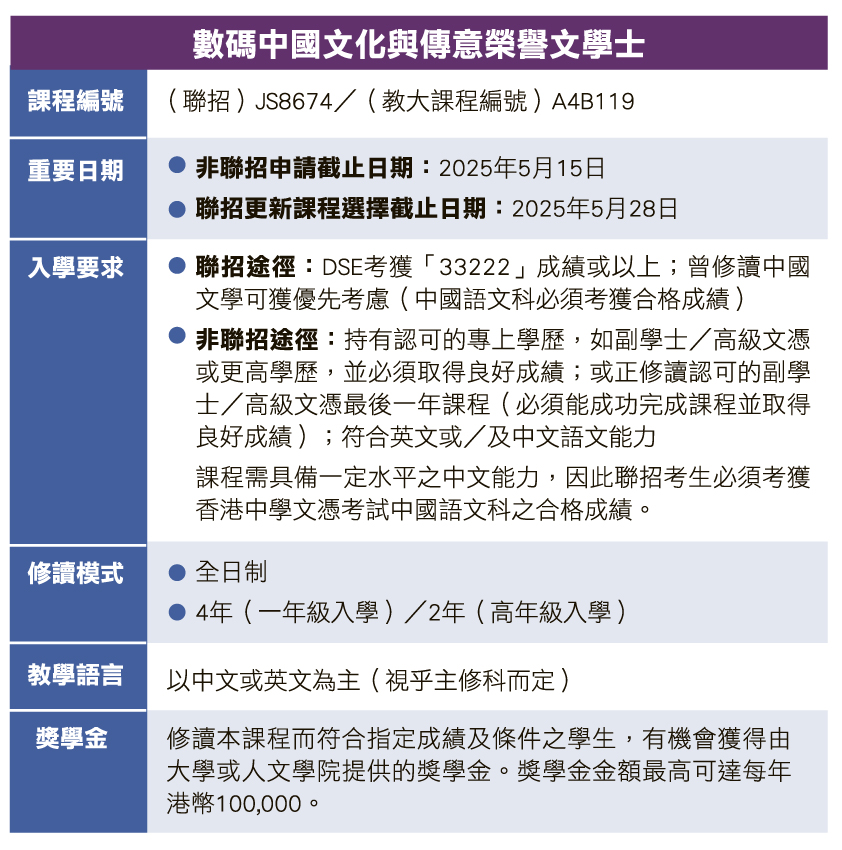

為配合數碼技術這項未來就業的重要技能,教大人文學院2025/26學年全新課程「數碼中國文化與傳意榮譽文學士」,把語言與文化的學術基礎與科技結合,開創先河。

跨學科融合 培育新一代應對數碼時代挑戰

新課程核心在於跨學科融合。首要培養學生在中國語言及文化領域的基礎能力,例如現代漢語、中國現代文學、古代漢語等傳統學科,然後在此基礎上,加入數碼及科技素養,實現全面的融合。科技應用與中國語言及文化課程是緊密相連的,故人文學院不會把兩部分內容刻意劃分。延博士指出,課程在教授語言與文化時,已滲入數碼元素。例如「漢字學與數碼化」課程,學生除了學習漢字的結構、起源及演變外,還會了解科技如何影響漢字的顯示與保存,如何運用科技來分析字形、字音及字義的演變過程,把傳統文獻的研究與數碼工具結合,大大提高研究的效率。

除了能掌握不同新興技術及數碼工具的應用外,學生還能培養提問及解決問題的能力。其中「人工智能與數碼人文」一科,探討人工智能和數碼人文在中文研究領域的應用,提升學生評估相關工具及方法的明辨性思維能力,以及培養他們深入理解新興技術對中文教育乃至社會文化的影響。更重要的是培養學生具備研究能力,如使用人工智能、數據庫進行資料分析或通過大數據分析技術找出模式和規律,從而獲得有價值的發現。

提供全方位學習體驗 學術與實踐並重

教大人文學院一直強調學術與實踐的結合,新課程亦延續此理念,為學生提供全方位的學習體驗,包括:實習、國情體驗、學術交流團及其他校外活動等。所有學生必須參與職場實習,可選擇到出版社、傳媒公司或文化機構等大灣區及本地的合作單位了解行業的運作及實况,並應用所學於真實的工作環境中。

課程會安排學生到大灣區及/或內地其他城巿考察;並會安排企業考察活動,讓學生深入了解商業運作的模式;另會邀請企業僱主到校舉辦工作坊,分享相關行業的行情,幫助學生提前做好職業規劃。此外,還會提供短期海外交流機會,助學生開拓國際視野。

挾跨文化與數碼素養雙重優勢 畢業生前景理想

過去數年疫情加速了各行各業的數碼轉型,加上各式各樣的跨地域活動愈趨頻繁,令兼備數碼素養及跨文化視野的人才更見吃香,可預見課程畢業生就業前景理想。

延博士指出:「就以傳媒行業為例,大多僱主對求職者的文化及語言的功底要求很高,此科畢業生正好具備紮實的相關知識,並結合科技素養,能靈活地運用數碼工具,大可勝任內容包裝及創意策劃等工作;博物館及文化機構則需要懂得運用數碼技術進行展品數碼化及互動展示的人才;此外,愈來愈多企業重視品牌形象,畢業生亦適合投身宣傳與市場策劃部門,發揮所長。若有志成為教師,具備數碼技能是一大『加分』項目。能夠運用科技製作語言及文化相關的教學內容,正是未來教育的重要趨勢,而我們的課程早已為學生打穩基礎。」

教大生活。全方位支援學生所需

.協助新生適應措施:新生難免會面對學業、社交、文化差異、新學習環境、住宿、經濟等不同方面的壓力,教大特設迎新活動、輔導服務、學術指導計劃、年級導師、獎學金等,以幫助有需要的學生。

.多元化校園設施:教大設有學生宿舍、圖書館、運動設施(如室外游泳池、人造草地足球場)、膳食設施等,全面照顧學生的生活需要。

.提供大量走向世界的機會:學生可透過參加實習計劃、學校體驗活動、國際暑期交流活動、學生交換計劃、領袖及以及服務學習計劃,獲取本地、鄰近地區及國際經驗,拓闊個人眼界。

入讀.必讀

DSE具備哪些科目成績較重要?如何準備小組面試?

教大人文學院答:即使對資訊科技零背景者,都歡迎報讀「數碼中國文化與傳意榮譽文學士」課程,最重要是具備基本中國語文及文化的基礎知識。DSE中國文學科達第2級或以上成績者會較具優勢;此外,DSE中國語文、資訊及通訊科技及中國文學3科權重較高,若相關科目獲得佳績則更有利。

Tips:建議將課程置於聯招的Band A。經聯招申請的學生都需參加面試,以了解申請人在日常生活中的思考、分析及表達能力與習慣,以及測試他們的臨場應變能力及思維深度。

大學生活被喻為人生的「黃金四年」,大學生可探索未來職涯路向,為投身職場做好準備。入讀教大人文學院的中文本科課程的黎欣瑜同學及張文昕同學,有何難忘的學習體驗呢?課程如何協助她們規劃未來呢?

黎欣瑜,教大人文學院語文研究榮譽文學士(中文主修)四年級學生

畢業後計劃:持續進修,同步發展個人興趣,包括圖文設計和教學

海外交流收穫豐 活用數碼人文知識

現就讀「語文研究榮譽文學士(中文主修)」的欣瑜,是以半線上半實體的混合模式學習為主,課程提供的網上自學平台和資源,為她帶來靈活多元的學習體驗,培養出自主學習及探究技能。

電子學習是全球發展大勢所趨,她曾擔任廣東話學生導師,利用線上資源幫助非本地生練習廣東話。「這些經驗能助人自助,深化我對語言教學的理解,也感受到語言作為溝通工具的重要性。」

遠赴捷克暑期課程 增跨文化溝通和理解能力

欣瑜享受校園生活,樂於參加課程提供的多元化體驗機會,去年更遠赴捷克馬薩里克大學參與暑期課程,與來自世界各地的學生一同學習及進行跨學科交流,最大得益是擴闊視野及增進跨文化溝通和理解能力。「我們需紀錄建築及城市規劃的變化,並運用數碼工具將過往的圖像、文字等資料可視化。我在教大所學的數碼人文知識正好大派用場,配合同學利用地理資訊系統,成功完成小組匯報。」

快將畢業的她稱,本科課程為她打下紮實的知識基礎,以及訓練出明辨性思維、解決問題等能力,她深信即使日後在學術和職業生涯中遇到任何挑戰,都有信心能靈活應對。

張文昕,教大人文學院語文研究榮譽文學士(中文主修)二年級學生

畢業後計劃:進修碩士課程,繼而投身與文化及文學相關的工作

享受多媒體學習模式 校內外體驗活動同樣精彩

文昕覷準學院的中文本科課程提供的學科選擇多,而且主修課程涵蓋多元層面,加上課程提供不同方向的科目讓學生自由修讀,可實現她對學術多方面發展的理想,遂決定入讀。

她體驗到多媒體教學為她帶來互動體驗與大量的實踐機會。她以「數位影像與互動式媒體」一科為例,內容涉及攝影、相片編輯、動畫製作及網頁設計等,學生可在課堂時利用單反相機在校園拍攝,讓她感受到創作的自由與樂趣。

課程更設有不少校外學習的體驗活動,讓文昕眼界大開。「老師早前帶領我們觀看一個結合水墨畫與網絡元素的展覽,原來網絡元素亦可與傳統文化藝術融合,讓我明白到走出教室同樣會有更多新體會。」

修讀科目涵蓋廣泛 選科助探索個人志趣

作為DSE過來人,文昕認為選科應以興趣為先,並要考慮自身能力及配合個人抱負。「在學期間,多選讀一些與未來工作相關或不同學系的科目,可及早裝備自己,並有助發掘自身的多元潛能,對探索發展路向大有幫助。」她不忘衷心感謝大學學術指導計劃的導師為她提供針對性的學術及職場建議,令她對自己所嚮往的目標更清晰。

香港教育大學人文學院—數碼中國文化與傳意榮譽文學士課程

查詢電話:2948 7247

電郵:a4b119@eduhk.hk

網址:www.eduhk.hk/fhm/dccc