【明報專訊】每年3月遍地藝術,走入商場、藝術館、藝博會,隨時可觀展、賞藝術品。但對一班視障人士和聾人,他們怎樣認識面前的展品?如何投入全城熾熱的藝術氛圍?近年大型藝文機構愈來愈重視藝術共融,從提供觸感圖、口述影像、手語傳譯服務等輔助工具與服務,到進一步引入自主遊覽的方式,讓視障人士和聾人更自由地欣賞藝術,一步步拉近他們與藝術的距離,把藝術帶來的觸動與樂趣,化作不同形態,灑落在更多人心中。

手摸觸感圖 耳聽口述影像 視障人士「看見」大館

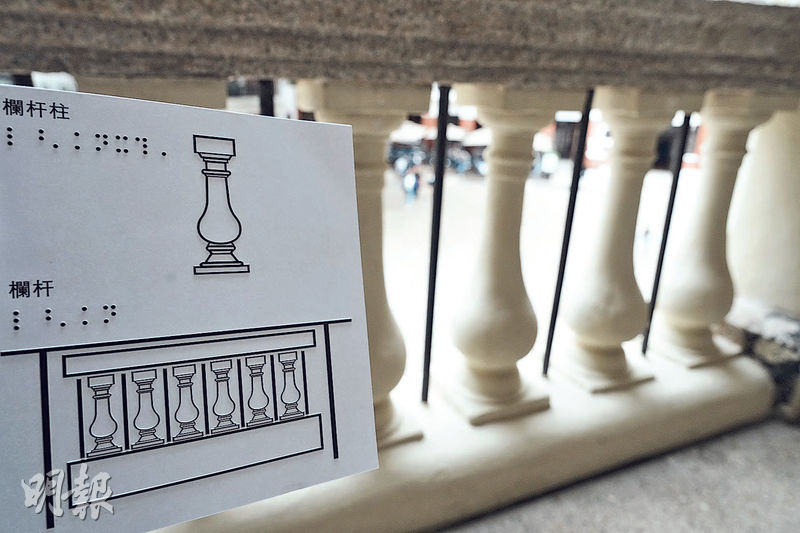

Janice用手指掃過紙上浮凸的線條,仔細觸摸上面勾勒的建築物圖案,描述眼前營房大樓的外觀變遷:「這棟大樓現在有4層」,她翻起摺頁,邊說手指邊順着線條從上而下地摸,1層、2層、3層,「其實原本只有3層,第4層是後期加建的」。掌握大樓高度後,她從左到右將「營房大樓」摸一次,手指滑過遊廊的葫蘆形欄杆、拱形窗口,嚴重弱視的她,第一次「看見」這棟法定古蹟。

跟隨自助導覽手冊想像建築

大館復修後重開已經7年,這倒是Janice首次到訪,她說平時自己難以獨自到博物館、藝術館、古蹟等地方參觀,多數需經機構舉辦的導賞團,或者身邊剛好有健視朋友有興趣,才能相約一起到訪,「不過有時來到又不知從何走起,亦不知在看什麼」,即使健視朋友嘗試將眼前所見描述,但也未必懂得怎樣形容。今次雖然是她第一次來大館,但拿着由大館與非牟利組織Beyond Vision International(BVI)合作研發的「觸感聽覺互動體驗」自助導覽手冊,手摸勾勒出歷史建築群外觀的觸感圖與點字說明,耳聽關於建築物外形與歷史的口述影像,就可自由遊覽大館各處。大館文物學習及社區外展策劃人何嘉妍指,視障人士可隨時到訪客中心借用導覽手冊,並掃描手冊內的二維碼收聽口述影像;自去年8月推出手冊至今,已有超過250人使用。

這本導覽手冊應用由BVI研發的「觸感──聽覺」互動系統,將影像資訊轉化為觸感圖,視障人士可透過觸摸凸起的線條,了解畫作、建築物、展品等的外貌與特徵,並輔以口述影像,擁有更完整的藝文體驗。BVI創辦人及行政總裁Rico Chan指,傳統設計多將觸感圖與口述影像分開,但他留意到視障人士即使聽完再摸或摸完再聽,臉上仍充滿疑惑,「嘗試不同方案後,發現當他們同時聽和摸,他們的想像會變得更具體」。

Janice解釋,在觸摸過程,她會想像面前事物的外觀,並憑口述影像提供的資訊,確認腦海中的影像;例如摸着倒U形的線條,既可是窗,亦能是門,若口述影像能同時告知這是一道拱形大門,他們就可與健視人士一樣即時掌握眼前的影像資訊。Rico說:「當健視人士可這麼快獲得視覺資訊,我們設計時亦想將同樣的體驗轉化,讓視障人士都可快速理解。」他舉出另一例子,站在建築物前,健視人士很直接就能感受到建築的大小、高矮,但視障人士難以憑空想像,BVI設計的建築觸感圖旁邊,會加上人像作為比例尺,讓他們可粗略估算建築的規模。

相關文章:共融文化|視障人士藉影像說故事 善用手機輔助功能助拍攝

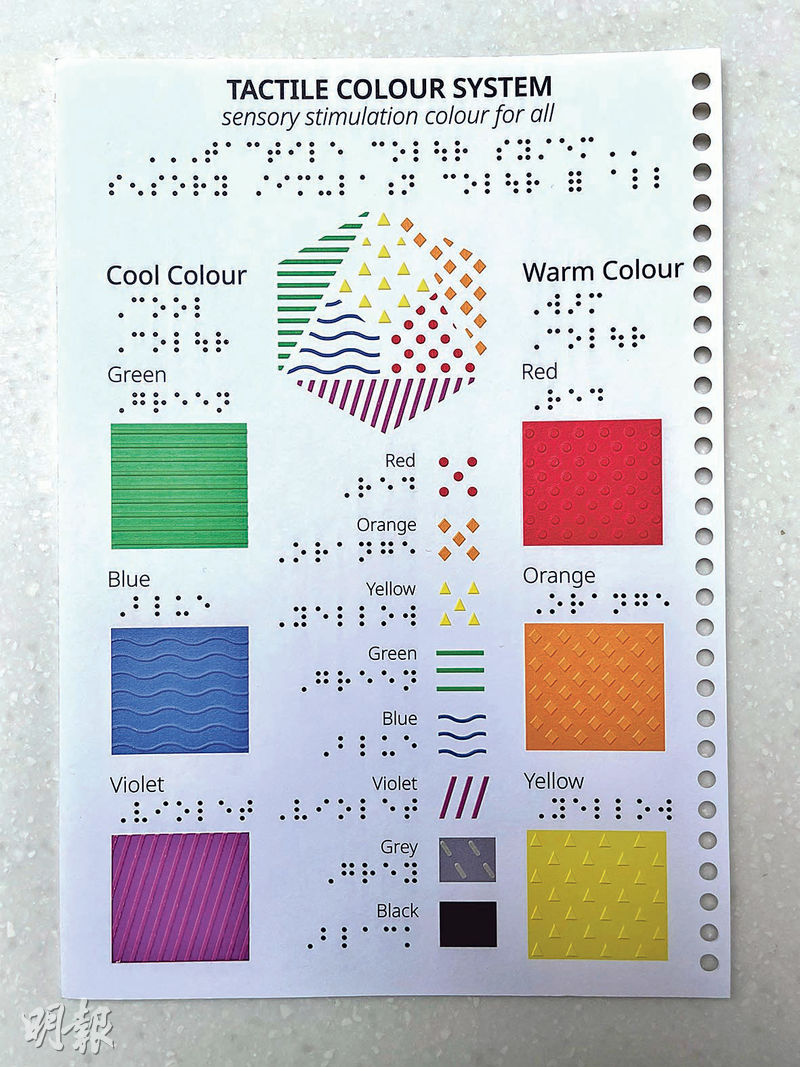

線條圖案演繹顏色冷暖

大如建築物、自然風景,小如玻璃箱內的展品或掛在牆上的畫作,透過觸感圖可讓視障人士「看見」它們,但世界色彩繽紛的一面,又可怎樣「看」?Rico說視障人士雖然看不到顏色,但對色彩都很好奇,因此他們設計出觸感色彩共融系統,以線條或圖案表達紅、黃、藍、綠等8種顏色的形象。「當談及顏色,一般會將它們分為冷色系及暖色系,冷色予人平靜、穩定的感覺,而暖色多與活力、動態掛鈎,我們就將這些色彩形象轉化成觸感刺激」,如屬冷色的綠和藍分別以橫線與波浪線條表現;暖色系的紅、黃則轉化為波點和小三角。「在觸摸波點與橫線時,密集的波點凹凹凸凸,刺激着我們的皮膚,相對地橫線的觸感沒那麼強烈,這些觸感正與我們看顏色時的感覺相近」,連漸變色、深淺色等色彩變化,同樣可藉圖案的浮凸程度,或以密集、疏落等方式呈現,豐富他們對色彩的感知。

多感官體驗 促進藝術共融

Rico從前念平面設計,18年前從馬來西亞來港求學,他從博士論文起,一直致力研究怎樣提升視障人士的博物館體驗。製作觸感圖與口述影像,只是促進藝術共融的其中一步,他認為要令博物館環境達到真正共融,還有很長的路要走。「作為健視朋友,我可隨時走入藝術館、古蹟欣賞,但為什麼一群視障朋友需要參加導賞團,(有人為他們解說)才有這樣的機會?這其實已經不共融。」近年BVI積極推廣,希望藝文機構可有真正無障礙的展覽和導賞工具,讓視障人士隨時可參觀和借用工具,遊覽時享有更大自主權。他分享走訪美國、英國、日本、荷蘭等地的大型博物館和藝術館經歷,當中只有少數有準備觸感圖供視障人士隨時借用;反觀香港,無論是他們與大館合作推出的自助導覽手冊,還是在香港藝術館以維港風光為題長期設立的多感官體驗區,他樂見有本地藝文機構認同他的理念,「所以我特別自豪,在香港我們可以踏出這一步」。

BVI facebook: Beyond Vision Projects / Beyond Vision International

相關文章:共融藝術節2024|藝術不設限 視障小提琴家聽障表演者克服障礙舞台展才華

一聾一健導賞員 雙語介紹本地紡織業

六廠紡織文化藝術館(下稱CHAT)去年新增雙語導賞團,這個導賞團有點特別,全程有兩名導賞員在「說話」,不過一把聲音靠耳聽,另一把「聲音」需用眼看,你猜到是哪兩種語言嗎?

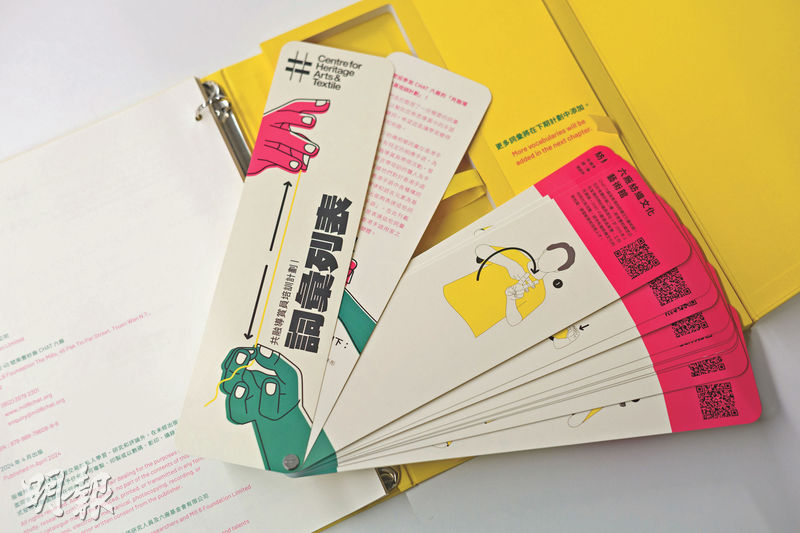

答案揭盅:正是廣東話與香港手語!CHAT與中大手語及聾人研究中心及語橋社資合作,推出「共融導賞員培訓計劃」,培訓聾人、弱聽及健聽人士成為導賞員,介紹本地紡織工業歷史與工藝,計劃今年已來到第二屆。

相關文章:藝術導賞員|化身「藝術侍應生」 為觀眾提供合適「餐具」激發想像

手語解釋抽象概念

全程45分鐘的共融導賞團,由一聾一健導賞員帶領。聾人導賞員Eva分享,與一般有手語傳譯的導賞團相比,共融導賞團不會只有手語傳譯員單方面翻譯聾人說話,一聾一健導賞員就像朋友般平等地溝通和合作;健聽導賞員Jackie在旁補充,他們與聾人拍檔就像「唱雙簧」,一個靠口,一個靠手,闡述展覽內容,巧妙地、生動地讓公眾理解手語傳達的意思。負責計劃的六廠紡織文化藝術館副策展人(共學及社區)羅璧如認為,即使沒有手語背景,亦可投入導賞內容,「手語是很形象化的語言,可令很多抽象概念更加清晰,也可加強我們的記憶」。Jackie即席示範,她伸直雙手五指,左手橫放:「這是機器。」右手指垂直地卡進左手指縫間:「這是紗線。」然後右手前後移動,繪形繪聲地模仿紡織時的動作,連不懂手語的記者一看,也馬上理解到這是「紡織」的手語。

相關文章:手語即時傳譯金像獎 讓聾人母語感受喜悅 聾福會倡政府設部門擴聽障者娛樂

紡織詞彙不常用 設計新打法

紡紗、粗紗、梳棉……紡織業有大量專有用語,這些詞彙聾人在日常生活不會用到,為了今次的導賞團,曾接受手語語言學培訓的聾人與手語研究員,根據香港手語的構詞方法、內在規律和語言元素,為紡織相關詞彙設計新的手語打法,羅璧如說導賞員會向公眾介紹這些新手語,藉此勾起大家對聾人文化和手語的興趣。

邀英國顧問培訓 打造無障礙環境

羅璧如又表示,藝文展覽遍地,「但聾人朋友不是經常參與,其中一個原因是需特地預約(手語傳譯服務或導賞團),其實預約過程已是障礙」,因此很早期設計導賞團時,已決定任何能力、年齡或障別的人都可即場參加。但這是否已經體現無障礙呢?在籌備過程中,她思考了很多,還專程從英國邀請為藝文機構提供無障礙服務意見的共融顧問,為導賞員和博物館員工提供培訓,「她提到博物館要平等地為不同障礙人士提供服務,很多時都是從細節或者想法上調整」。羅璧如舉例,歐洲有博物館開始思考輪椅升降機是否足夠無障礙,因部分需由輪椅人士主動找職員才能用到,斜台有時反而是較好的設施,因為他們能自行使用,毋須等人幫忙。

「有時我們覺得做了(無障礙設施)就可以,但當服務使用者親身使用後又可能有不同看法;我們想將這些概念傳遞予導賞員,當他們面對不同障別的朋友,都可切身處地思考對方需要」,藉着同理心打造真正無障礙的博物館環境,讓不同人都可分享藝術的樂趣。●

六廠共融導賞之旅

日期:3月20日至年底(逢周日下午提供兩節導賞)

地點:荃灣白田壩街45號南豐紗廠二樓CHAT

查詢:3979 2301

文:張淑媚

編輯:梁曉菲

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵:feature@mingpao.com